自由学校(改「池袋コミュニティ・カレッジ連携講座」)

目次

→ 2025年度 自由学校に関するお知らせ

…… お申し込みの流れ(2025/2/19公開)

…… 2025年4月期 開講講座の詳細(2025/2/19公開)

→ 2024年度自由学校(終了)

2025年度 自由学校に関するお知らせ

重要なお知らせ:

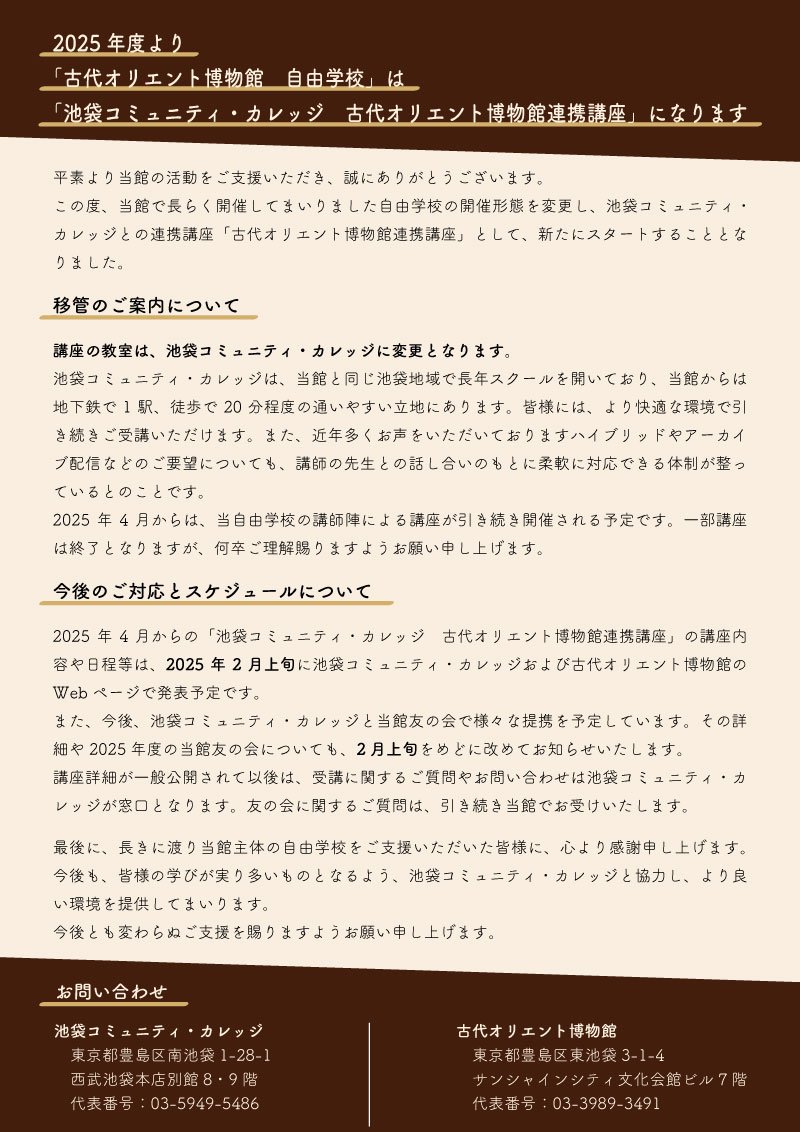

2025年度より、「古代オリエント博物館 自由学校」は「池袋コミュニティ・カレッジ 古代オリエント博物館連携講座」になります。

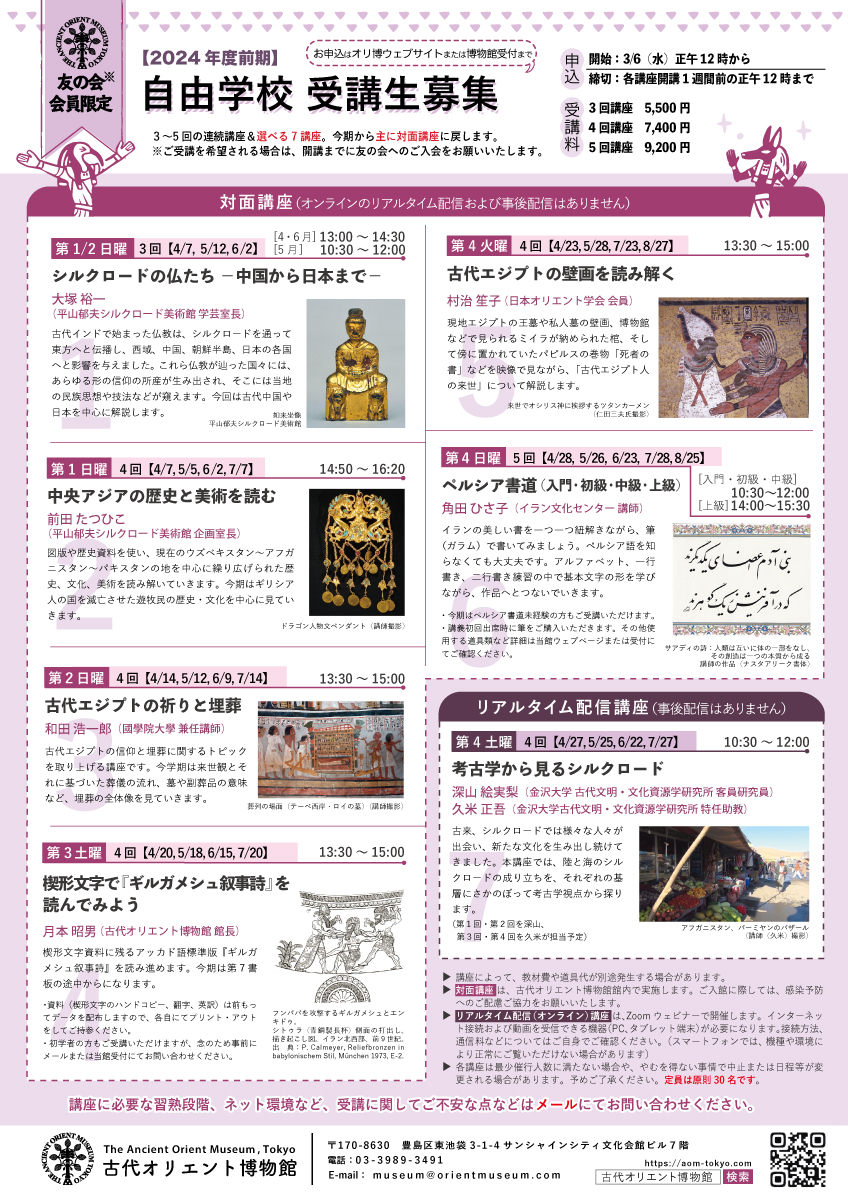

詳細については以下の通りとなります(下の画像をクリックすると大きくなります)。

池袋コミュニティ・カレッジ 連携体制につきまして

古代オリエント博物館と池袋コミュニティ・カレッジの連携体制につきましては、専用ページをご確認ください。

→ 「池袋コミュニティ・カレッジ」との連携について

お申し込みの流れ

オリ博友の会会員として受講する場合……

● オリ博友の会へご入会ください: 「友の会」詳細についてはこちら

● 【会員番号】お受け取り後、下記のいずれかよりご予約ください

・ お問い合わせフォーム

:「お問い合わせの講座名」に、お申し込みご希望講座を入力

:「お問い合わせ内容」に、オリ博友の会会員番号を入力

:その他必要事項(お名前・住所・お電話番号等)を入力

上記のようにご入力のうえご送信ください。

・ または、お電話( 03-5949-5488 )でもご予約いただけます。

○ 池袋コミュニティ・カレッジ会員として受講する場合……以下の各講座の詳細ページより、お申し込みへ進んでください。

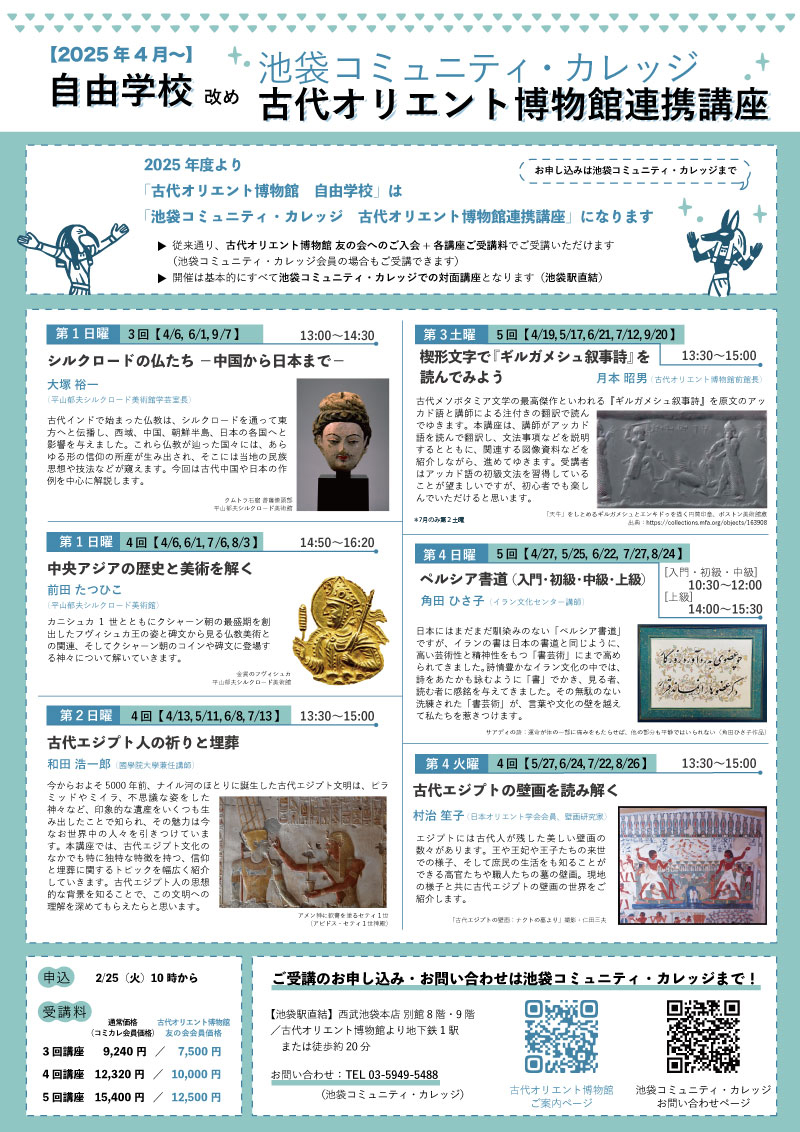

「連携講座」2025年4月期 開講講座の詳細

各講座の詳細については、以下リンク先のページでご確認ください。

- 「楔形文字で『ギルガメシュ叙事詩』を読んでみよう」 月本 昭男 先生

- 「シルクロードの仏たち―中国から日本まで―」 大塚 裕一 先生

- 「中央アジアの歴史と美術を解く」 前田 たつひこ 先生

- 「古代エジプトの祈りと埋葬」 和田 浩一郎 先生

- 「ペルシア書道」入門・初級・中級(午前) / 上級(午後) 角田 ひさ子 先生

- 「古代エジプトの壁画を読み解く」 村治 笙子 先生

※チラシ画像は2025年2月時点での内容です。講座内容・開講日・募集状況などの最新の情報は、必ず各講座のリンク先のページをご確認ください。